Esta publicação é da responsabilidade exclusiva do seu autor!

Em 2003 percorri a pé, pela primeira vez, o caminho de Santiago, o português, a partir do Porto. O grupo era composto por cerca de cem pessoas, e foi uma experiência com muito impacto. Aproximadamente uns sete anos depois, voltei a fazê-lo a partir de Ponte de Lima, éramos apenas duas amigas. Foi igualmente desafiador, igualmente marcante, e sendo o mesmo o caminho, era já outro. Acredito que se, e quando, voltar a fazê-lo, encontrarei um terceiro caminho. São assim as vias que se tornam símbolos. O infinito passa a habitá-las. Nunca, das duas vezes, sabia o que pretendia, se a alegria extraída do cansaço da chegada, se o abraço a um santo, coisa que não acontece todos os dias, se o reencontro com as nossas raízes nesse lugar com uma bela língua arcaica como é a Galiza, se a beleza do caminho, se as dificuldades e a superação, se o mistério que sempre surge, se a interiorização que o convívio com a natureza proporciona, se a mudança interna que sempre acontece, se o encontro com todos aqueles que ao longo de séculos o fizeram… Talvez fosse tudo isto, porque tudo isto encontrei.

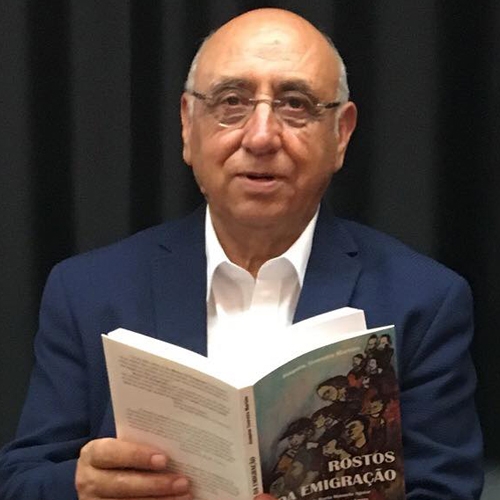

Durante essa primeira peregrinação aconteceu o meu aniversário, e alguns dias após a chegada a Lisboa, uma querida amiga de quem já aqui falei na primeira crónica, belga quase portuguesa que tive o privilégio de ter tido como professora e seguidamente como amiga, como eu nascida em Julho, grande leitora, uma das melhores e maiores leitoras que tenho conhecido (onde me incluo, e assim fica já o leitor a saber algo de mim, pela imodéstia, apesar de não me colocar, nem de longe, no cimo da lista) ofereceu-me um livro. Na altura apreciei-lhe a capa, folheei-o, admirei-o, cheirei-o, saltei passagens, desejei lê-lo, e como outros livros, mais urgentes, se impuseram, ali ficou durante estes anos saltando de prateleira em prateleira consoante os meus critérios de arrumação. Até este Verão, quando o desejo ardente de voltar ao caminho, mais uma vez adiado, ai! a vida! a vida!, essa ávida devoradora de tempo e de projectos, teve de ser sublimado por qualquer coisa. E essa qualquer coisa não poderia ser, e não foi, uma coisa qualquer. Foi este livro, recebido de uma belga, escrito depois de vivido por um holandês narrando uma peregrinação a Santiago de Compostela a partir de Barcelona. Chama-se ele Cees Nooteboom (será que os holandeses gostam de duplicar vogais?, reparo agora…) e o livro O (Des)Caminho para Santiago. Trata-se de uma peregrinação, mas não como as outras. É feita de carro e não importa praticamente a chegada, nem sequer o caminho, mas como o título indica, o descaminho. A viagem é quase errática e o percurso é tudo menos lógico, a ponto de eu começar imediatamente a desconfiar daquilo que as datas dos vários textos sobre as diferentes terras confirmam: que junta várias viagens numa mesma peregrinação, entre 1981 e 1992.

Para além de o autor saber profundamente sobre Espanha, para além de a amar visível e assumidamente, para além de não deixar de criticar tudo aquilo de que não gosta em Espanha, é uma viagem apaixonada, onde escrutina a mais pequena estrada, o mais remoto Pueblo, o mais abandonado casebre, o mais belo e desconhecido convento, com todas as reflexões que acompanham as descrições. Esquecemo-nos, com ele, que vamos a caminho de Santiago, e para não perdermos o caminho, ou para sabermos regressar, como o menino da Casinha de Chocolate, ou para podermos voltar a repeti-lo (se é que isso é possível…) vamos marcando, não com bocadinhos de pão, mas com sublinhados, os nomes de todas as terras, mosteiros, conventos, albergues, museus e outros espaços públicos por onde vamos passando. O facto de com este autor descortinarmos os mais esconsos e escuros e desconhecidos recantos de Espanha, não o impede de nos levar, majestosamente, ao Prado ao encontro de Velasquez e de Zurbarán. Leva-nos a este pomposo lugar, como, no outro extremo, ao burgo de Albarracin, sobre o qual afirma:

«De carro não se chega aqui a lado nenhum, tive de deixá-lo junto ao que em tempos terá sido a porta de armas e vagueio pelas ruas estreitas. Silêncio, sardinheiras nos parapeitos das janelas, um sino, e muito acima, os muros inexpugnáveis que agora cingem um vazio por onde sibila o vento. A paisagem árida estende-se lá muito em baixo. Bebo um copo de vinho negro numa cave escura. Na igreja está fresco. Na pequena câmara-museu ao lado, um pequeno sacerdote com uns óculos tristes está sentado a ler o jornal progressista. […] passo pelos tesouros: um cálice, um livro, tapeçarias de Bruxelas descoloridas e remendadas, e vejo pelos ombros do leitor inclinado que pouca gente vem cá.»

Uma vez a este ponto chegados, chegámos ao que eu queria: a maravilha dos encontros de comunidades nos sítios e das maneiras mais inesperadas. Eu posso encontrar uma velha tapeçaria belga num burgo perdido de Aragão, pela mão de uma belga quase portuguesa, que me trouxe, há dezoito anos, um livro escrito por um holandês narrando as suas (des)viagens, por Espanha.